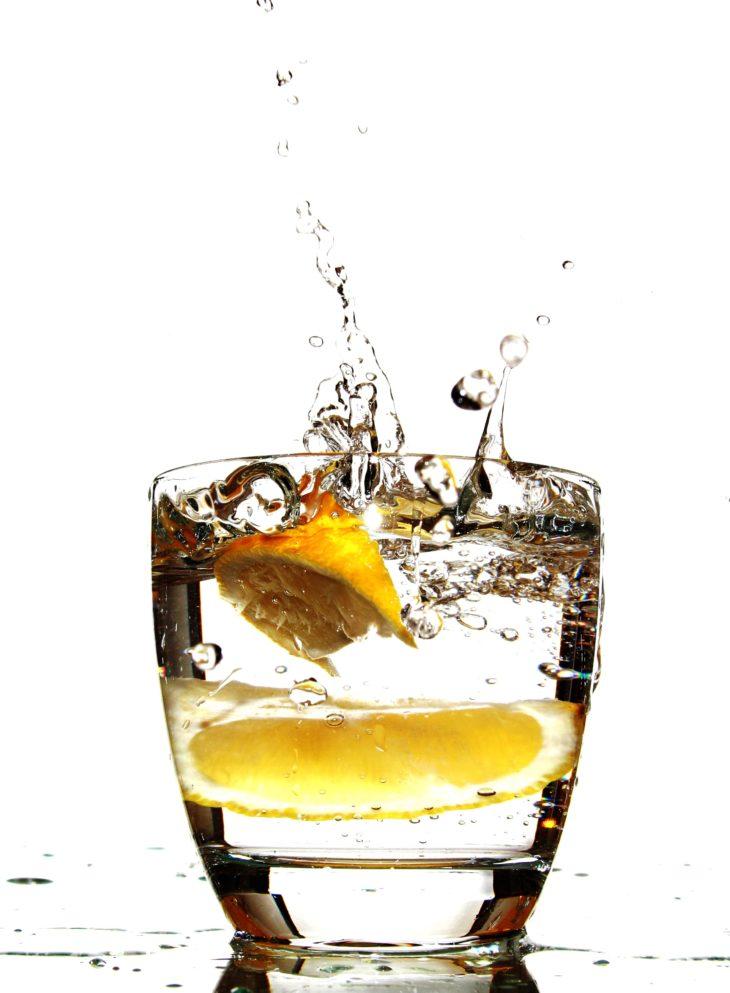

Hoy nos adentramos en una dimensión más profunda e inquieta, una llamada ancestral que vibra en el aire y en el paladar. Hablamos de sabor, de salinidad.

Como siempre, mi objetivo no es explicar la química del cloruro de sodio, sino su esencia.

Es una sensación que va más allá del simple sabor; es la percepción táctil de la estructura del vino. Es la columna vertebral que sustenta la complejidad, el motor que impulsa la persistencia. Un vino salado es aquel que no cansa, que invita al siguiente sorbo, que limpia el paladar, dejando una estela de energía.

Salinidad no es salinidad

No confundamos la salinidad, que es una virtud, con la salinidad, que es un defecto. La salinidad es exceso, una nota agresiva que lo encubre todo. La salinidad, en cambio, es equilibrio. Es la capacidad del vino para integrar su acidez y mineralidad en una textura sedosa y profunda.

Es una característica presente en los grandes vinos blancos de mar, como los del Loira o Borgoña, pero también en ciertos tintos de montaña, donde la roca y la altitud esculpen un perfil terso y vibrante.

Para mí, la salinidad es un salto vertical, una descarga eléctrica que reaviva la memoria; es el sabor de la supervivencia, del sudor en la frente de quienes trabajan la tierra o surcan los mares, es la esencia descarnada de lo que queda cuando nos despojamos de lo superfluo. He buscado esta vibración no solo en el cristal, sino dondequiera que resuene con la misma urgencia. La he encontrado en las páginas empapadas de sal de Hemingway y Melville, donde el mar es a la vez desafío y obsesión; la he escuchado en el rasgueo de una guitarra eléctrica o en un fado conmovedor que canta a la ausencia. En el arte, la sal se me aparece en las figuras demacradas de Giacometti que se extienden hacia el infinito o en los mares tempestuosos de Turner.

Una pequeña muestra de una exploración que espero les entusiasme.

Para leer el artículo completo, haga clic aquí.

Roberto Cipresso

Consultor enologo y autor. Experto en terroir y viticultura